«Bien caliente, casi hirviendo y con muy poca azúcar,» le repite con autoridad al mesero por segunda vez, el cual, luego de tomar su orden de mala gana, desaparece tras la puerta de la cocina y nunca más regresa.

Con desacostumbrada paciencia y luego de un tiempo prudente, le hace señas a un segundo empleado que, luego de quejarse de que no era su mesa, accede con desagrado a ver que pasó con el café. Observa a este segundo mesero atravesar la puerta de una cocina por la cual nunca más lo ve salir. Incrédulo y luego de otra larga espera, se levanta y camina hacia otro de los empleados que diligentemente limpia los cubiertos, compartiendo con éste lo extraño de la situación. El empleado, dejándole saber que no puede ayudarlo, pues le es imprescindible terminar su tarea, muy malhumorado accede, luego de tanta insistencia, ir a la cocina a ver qué pasa con su café. Sospechando el devenir, pero aun sorprendido, ve pasar una vez más el tiempo sin que el tercer empleado salga de la cocina. Curioso y sin querer intentar con otro mesero, decide cruzar él mismo la intrigante puerta de una cocina que parece tragarse a todo empleado involucrado con su café, pues es pertinente señalar, que ningún otro mesero había dejado de regresar de su viaje a la cocina.

Entra e inmediatamente ve a los tres desaparecidos empleados parados de espaldas contra una pared al fondo de la cocina. Mientras, lo que parecía ser uno de los supervisores, frente a estos y mostrando cara de pocos amigos a los evidentemente aterrados meseros, sostiene en su mano unas inmensas tijeras que, luego supo, usan los cocineros para cortar coyunturas de pollo. Le es imposible encontrarle sentido a la escena, hasta que nota el rostro de evidente dolor de uno de los tres meseros y la sangre que le corre por lo que parece su dedo meñique recién cercenado. El pánico y la consternación se apoderan de su ser. Aún así, siente que no debería abandonar la cocina y trepidante, se acerca al encargado que acosa a los tres.

«Disculpe,» le dice en voz baja y casi pidiendo permiso, «¿me podría explicar qué es lo que está pasando?» «Por supuesto Don Rodrigo,” le contesta el supervisor. “La administración de nuestro restaurante quiere asegurarse de que nuestros mejores y más fieles clientes, como usted, siempre reciban el trato que se merecen.» De inmediato supo lo responsable que era de lo que sucedía y trató de ponerle fin a lo que le pareció un excesivo castigo. «Es cierto que el trato que hoy recibí por parte de éstos empleados no fue el mejor. Pero no creo que sea para tanto.» Le dice al calmado supervisor que, con sádica sonrisa, abofetea a uno de los tres que ve en el ruego de Don Rodrigo, una oportunidad para expresarse. «No se preocupe usted señor,» le dice el supervisor, «ya ve como son unos malcriados y si no los ponemos en su lugar a tiempo, son capaces hasta de echarnos y quedarse con el negocio.»

Con el temor trasformado en indignación, Don Rodrigo le exige al supervisor que se detenga, pues no solo la frustración de nunca recibir su café había desaparecido pero, más importante aun, lo que presencia le parece un despliegue abusivo para el cual no existe ningún tipo de justificación. El supervisor lo mira, al principio sorprendido, luego preocupado y finalmente con la revelación de que su misión se extendía más allá de lo previsto, diciendo, «Don Rodrigo, dejemos pues a estos buenos para nada por el momento y acompáñeme a la oficina, donde podremos discutir este asunto de la manera que amerita.» Don Rodrigo, satisfecho con la oferta, viéndola como una oportunidad para redimir sus previas arrogancias y evitar así que la confundida ignorancia del supervisor se convirtiera en práctica aceptable, le dice, «con gusto.»

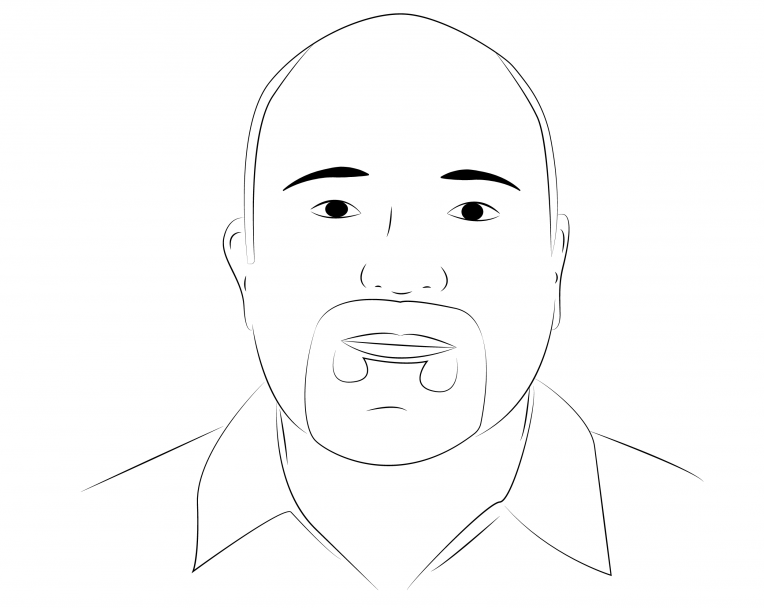

Cruzando otra puerta que había al final de la pared y, dejando atrás a unos empleados temblorosos que con la vista lo seguían, Don Rodrigo intercambia miradas con los meseros, pareciendo entrever un mensaje de cautela por entre los vacilantemente agradecidos ojos. Al entrar a la oficina, la cual desplegaba una decoración de finas alfombras persas, muebles de acento italiano y pinturas minimalistas de la segunda parte del siglo pasado, Don Rodrigo es invitado a sentarse en el elegante sofá, entre dos distinguidamente vestidos y fornidos individuos que, a pesar de la tenue luz del lugar, llevan gafas oscuras. Al acceder, queda mirando de frente a lo que parece ser el dueño del establecimiento, el cual está sentado en una exquisita butaca de alto espaldar y robustas patas de caoba exhibiendo un intrincado tallado. Éste lo observa con solemne seriedad, asintiendo con la cabeza mientras el supervisor le susurra algo al oído. Una vez terminado el secreteo, el presunto jefe se dirige a él y con voz de ultratumba dice, «las reglas son las reglas Don Rodrigo,» a la vez que los dos mastodontes que tiene a cada lado lo empujan contra la espalda del sofá.

Su curiosidad se convierte en miedo e inmediatamente en pánico, cuando los hampones le agarran una mano y mientras la extienden frente a él, asegurándose de que tenga sus dedos esparcidos, ve al que parece ser el dueño del local que se levanta de su butaca, camina hacia él con lento paso y, mientras repite «las reglas son las reglas Don Rodrigo,» nota en su mano derecha, incrustada con gran variedad de piedras preciosas en el más flamante de los oros, unas inmensas tijeras como las que vio en la cocina, de esas que ahora sabe, usan los cocineros para cortar coyunturas de pollo.