PRAGA: El colegio donde hice la escuela primaria estaba en una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires. De educación católica, las mujeres enseñaban las clases teóricas de religión y a los hombres les tocaba dar misa. Las clases de catequismo eran los lunes y la misa los viernes. La ceremonia era rápida casi al final de la semana, primero confesábamos, luego comulgábamos comiendo la ostia con un poquito de vino y al final cantábamos los hits del cancionero: una triste sobre la muerte de Jesús, una alegre acerca de su resurrección y al final una alborotada en honor a la Virgen María.

Los lunes nos tocaba lectura. Íbamos a clases donde leíamos la Biblia y la comentábamos con la catequista. De las misas recuerdo que me obsesionaba con todo lo que estuviera bajo llave: el lugar donde se vestía el cura, los cajones secretos del altar y una cajita dorada donde guardaban las ostias. Las mellizas, las únicas del colegio, nos contaban que el cura hacía el pedido de ostias en la panadería de sus padres, y que ellas le regalaban un cubanito porque sabían que era su dulce preferido. Siempre imaginé esa caja dorada con una pila de ostias adentro, y con un cubanito con el chocolate todo derretido por el encierro. Una vez con mi amiga Anita, justo antes de escaparnos de la escuela por la ventana de la capilla, entramos al cuartito del cura. Nos sorprendió que fuera triste y estuviera casi vacío: era un rincón muy pequeño con una percha de plástico atrás de la puerta, de la que colgaban su vestido para misa, una bufanda escocesa, un banquito con una caja de cigarrillos Derby Suaves y una colección de la sección Deportes del diario.

De las clases de los lunes me gustaba el Apocalipsis de San Juan. Siempre pedíamos comentar esa parte de la Biblia que en nuestra edición venía resumida – con los momentos más destacados – pero que se podía encontrar completa en las Biblias aumentadas que los catequistas recomendaban tener en la casa familiar.

A pesar de las súplicas de los estudiantes por leerla, alumnos llegaron a decir que este episodio se podía ver incluso en película, las catequistas no le daban mucha importancia porque decían que podía dar mala impresión y que a fin de cuentas ahí ni Jesús, ni María ni José – los más citados en el colegio – tenían allí tanto protagonismo.

En mi casa había una Biblia, con letras doradas y tapas de color bordó, el papel finito y suave. Me fascinaban estos personajes: los cuatro jinetes que esparcían las plagas en caballos de colores, la bestia marítima de siete cabezas, la mujer con la corona de doce estrellas, las lenguas de fuego, los dragones; todos luchando en un baile coreografiado, en una escenografía oscura con destellos naranjas para destruir un mundo de gente barbuda y bebés envueltos en mantas triangulares.

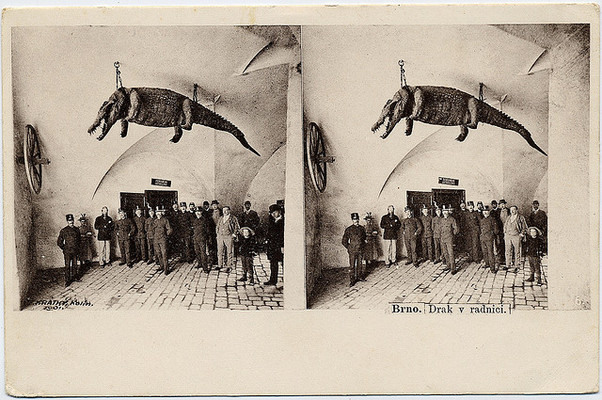

Esas imágenes volvieron con ansiedad infantil cuando, hace unos días, me encontré con un cocodrilo colgando en el hall del antiguo ayuntamiento de Brno, cerca de Praga. Unos días después descubrí otros: una familia de reptiles adentro de gabinete de curiosidades de 1789 en la Biblioteca Strahov y otro más, enrollado y amigable, al pie del vestido de la virgen Wigelfortis, la santa de las mujeres mal casadas en la Iglesia Loreta, una de las pocas imágenes de vírgenes barbudas que se conservan.

Muchos dicen que la presencia iconográfica de cocodrilos se debe a una invasión que se produjo en Europa en el S. XVI. Pero de eso, pocas certezas hay. De los cocodrilos que llegaron a Brno se cree que nadaron juntos por el río y que sus habitantes, que nunca habían visto estos animales, pensaron que habrían llegado como presagio de la desgracia. Se dice que los cocodrilos estaban descontrolados en Brno: se comían a los corderos y a los pollos, quizá a algunos niños, por lo que la gente se encerró atemorizada y los vendedores dejaron de ir al pueblo. Ante el pánico, los gobernantes ofrecieron una recompensa a quien matara a la plaga. El héroe fue un carnicero que pasaba por allí y al que se le ocurrió engañarlos con carnadas de piel de buey y cal. Hoy el cadáver cuelga para los vencedores de Brno, que siglos después llamaron a una de sus primeras estaciones de radio “Onda Cocodrilo”.

Frente al lugar en donde ahora escribo se encuentra el reloj astronómico. La maquinaria medieval muestra la posición de los astros en el cielo, los meses y días y pone, cada vez que da la hora, a doce apóstoles a desfilar. El reloj tiene varios escudos, dos de ellos son cocodrilos representados en su forma más distinguida, la de dragón.

Cada hora miles de turistas se juntan a ver a los apóstoles aparecer y desaparecer justo encima del astrolabio. A veces son tantos que obstruyen el acceso en ambos lados de la calle. Los más entusiastas, cuando finaliza el minuto, aplauden para mostrar fervor quizá, en ese encuentro frío, calculado por las agencias de viajes, en el que forman parte de una multitud accidental, que se reconoce en la cantidad de adminículos que posee y las maneras en las que celebra lo que se debe disfrutar al viajar.

Un amigo que está en Barcelona me cuenta que se pusieron de moda unos palitos que sostienen el teléfono y permiten sacar fotos donde se ve el rostro pero se disimula el acto de dar vuelta la cámara. Estos dispositivos además posibilitan una foto en donde no sólo se ve la cara del que la sostiene sino el paisaje, amigos o familiares del sujeto fotografiado. Los vi en Praga, son furor: los palos se mueven intrépidos pero inestables, como si todavía no estuvieran totalmente confiados de su misión.

También otra costumbre, una de las más peligrosas, consiste en la resistencia a recorrer los puntos destacados de la ciudad a pie y, en cambio, desplazarse en una especie de moto, parado. Un amigo al que casi atropella una, me dijo que se llaman “Segway” y que su nombre intenta parecerse a la palabra francesa segué que significa desviarse con elegancia. Y otra, llena de gracia: para lograr la identificación rápida de los grupos, los guías del tour llevan un estandarte con insignias de diversa clase como una salchicha, una antorcha o una tabla de surf con cascabeles.

Pienso en las plagas apocalípticas, las langostas que me daban pesadillas de chica. Me las imaginaba filosas, con las patas ásperas, comiéndose la comida de la gente, los tomates, unidas al enjambre para atacar en forma de nube. Los cocodrilos, un poquito mejores: más fáciles de divisar, incluso combatir con sanguichitos de cal o rendirse a una muerte dolorosa pero rápida. La pandilla motorizada es, quizá, la más temible, de antídoto impreciso y formaciones mutantes, de desplazamiento suave y sorpresivo.

Y así será, dice el guía:

Las plagas motorizadas se desplazarán voraces por la ciudad, sus castillos negros, el cementerio, sus heladerías y santuarios de vírgenes barbudas, sus relojes y balnearios, sus baños, sus bancos, viñedos, sus cajas mágicas y karaokes, dejando a su paso candados en los puentes, zapatillas viejas en los cables, nombres escritos con marcador en las paredes, papelitos entre piedras y monedas en las fuentes para que se les cumplan todos los deseos.