BUENOS AIRES: Mi padre, el fotógrafo Anatole Saderman, nació en Moscú en 1904. En 1918, a raíz de la Revolución de Octubre, la familia abandonó Rusia. Después de breves estadías en varios países del norte de Europa, recalaron por cuatro años en Berlín. En 1926 la familia desembarcó en América, y mi padre inició su carrera como fotógrafo en Montevideo.

La relación con mi padre, muy probablemente el retratista más importante de Argentina del siglo pasado, fue de alguna manera distante. No recuerdo, por ejemplo, gestos de cariño, abrazos, caricias. Es verdad que mi hermana Irene, tres años menor que yo, nació asmática y absorbió totalmente la atención de mis padres. Y seguramente no hace falta ser psicoanalista para atribuir a esa circunstancia mi cambio de carácter, y el encierro en mí mismo. Muchos años después, el Gato Barbieri me bautizaría con el sobrenombre de “Candado”.

Pero con los años comencé a darme cuenta y a valorar ciertos gestos de mi padre. En nuestra niñez y juventud, por ejemplo, nos sentaba a mi hermana y a mí en el sofá, y mirábamos los enormes libros de arte de las editoriales Hyperion y Phaidon, con las reproducciones de los grandes pintores, desde Giotto y Fra Angelico hasta Van Gogh y los impresionistas. O la constante escucha de los grandes de la música, comenzando por Juan Sebastián Bach.

A los once años, mi padre me regaló mi primera cámara. Pero no fue lo esperable, una cámara fotográfica, sino una filmadora. Era una Nizo, francesa, de paso 9,5mm. El 9,5, en Argentina, había sido el paso que se utilizaba para las filmaciones caseras, las “home movies” que en la actualidad se están rescatando, y que fue reemplazado por el 8 y el super 8, hasta desaparecer totalmente.

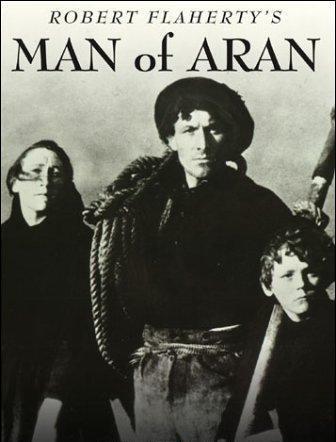

Y años más tarde, el regalo fue una verdadera joya, la Bolex Paillard H16, con tres lentes: gran angular, normal y tele. Aún no se había popularizado el zoom. A esas alturas de mi vida yo cursaba la especialidad de construcciones en una escuela técnica (tengo un título que me acredita como Maestro Mayor de Obras) y me disponía a seguir la carrera de arquitectura. De hecho, cursé los primeros dos años. Pero ya me había picado el veneno del cine. Como buena rata de cineclub, había visto “El hombre de Arán”, de Robert Flaherty, y me había deslumbrado. Si algo me hacía falta para decidir mi futuro, esas imágenes de hombres peleando con un mar terrible fueron decisivas. La suerte estaba echada, y no me arrepiento. Gracias, viejo.