La celda – Parte I

Durante el viaje en autobús, Jorge miraba las montañas negras y el cielo rojo de Sonora. Aun no sentía nostalgia. Aun sentía que todo eso era tan solo un viaje.

Les tomó tres intentos cruzar la frontera.

Han pasado casi dieciocho años de esa aventura.

Pasó el tiempo y su vida se adaptó. El proceso de aculturación no es difícil, no es tan duro cuando se es joven y se ha vivido con la idea de llegar al añorado USA.

Cuando (Jorge) sintió por primera vez ese metal frío atraparle las muñecas, todos los huesos del cuerpo se le desmoronaron y los músculos se le acalambraron. Caminó rodeado de cinco o seis agentes de la NYPD, que socorrieron a un llamado de auxilio que se ahogó como el llanto de un león acusando a un venado de morderlo. El metal del que están hechas las esposas que someten a un detenido en calidad de arresto, no es acero, no es lata, no es hierro: es un metal que simplemente está diseñado para enclaustrar a un ser humano bajo el poder de otro. Difícil de romper, eso sí. Y esto es bajo la circunstancia que sea. Ese metal le tortura al individuo el Radio y el Cúbito, dos huesos que están bajo arresto. Nunca antes había sentido un metal enroscado en sus muñecas. Nunca antes había sido acusado de un delito. El cruzar la frontera ilegalmente había quedado más de una década atrás.

La patrulla en la que lo llevaban andaba a las siete de la mañana rumbo a la jefatura de policía, en Queens. Las lagrimas corrían por las mejillas del detenido. Trataba de mantener una postura rígida y honorable, que no le acusara más de haber sido un ser despiadado. El oficial que se sentó junto a él le tomó una declaración y le hizo un cuestionario personal. Se sintió conmovido por la manera en que el llanto no dejaba al detenido. Le preguntó si Vélez, la víctima, y él, eran amantes o estaban ligados con algún tipo de relación sentimental. «Es mi amigo de más de catorce años». El oficial le preguntó el motivo de lo ocurrido. Claro, ya que estaban rumbo a la celda de arrestados.

Mientras entraba la patrulla al precinto. Esto era lo que pasaba por la mente de Jorge.

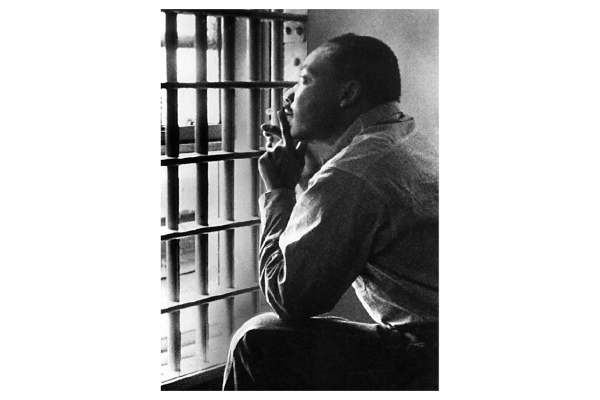

En el 2008, en una clase de Sociología, el profesor Cameron preguntó si Martín Luther King Jr. había sido un criminal. La mayoría que trató de contestar afirmó que no, que Luther King Jr. no había sido un delincuente. «¿Están seguros? Escuchen bien la pregunta. Criminal, ¿si o no?» Jorge levantó la mano y cuando Cameron le dio la palabra dijo que nunca había leído una biografía sobre el líder del Movimiento de los Derechos Civiles de los Afroamericanos, pero qué por puro sentido común, lleno de intuición hacia lo que la lógica le incitaba a responder: efectivamente Martín Luther King Jr. había sido un criminal. «Correcto. ¿Cómo se llama usted?» Le dijo su apellido, y luego su primer nombre, y el profesor Cameron sonrió.

En los remolinos del pensamiento que abundan la mente de un estudiante bilingüe, siempre hay una leve intuición, mínima, o quizá a veces explosiva, que los lleva a dudar sobre si lo que están pensando es en el idioma materno o el idioma padrastro. La respuesta que dio Jorge, antes de darla, la pensó conforme a la pregunta empleada, que en su idioma padrastro, que es el inglés, se refería a que si Luther King Jr. había sido un criminal. Pero al meditar, en su idioma materno, que es el castellano, la idea de adquirir imaginación y lógica fue la que se confundió en los largos ríos de la gramática y la ortográfica, y las nubes reglamentarias de la lingüística también, para responder que en ciertos lenguajes coloquiales, legales u oficiales, de alta o baja frecuencia, periodísticos o académicos, vulgares y constitucionales: un criminal y un delincuente a veces no es lo mismo. Y eso le ganó el aplauso del profesor Cameron. Efectivamente Martín Luther King Jr. en sus años de activista político, social, religioso y cultural, había cometido un crimen: la desobediencia social. Rompió la ley que le impedía manifestarse y alterar el orden público. Ejemplos, por pensar en algunos: causar aglomeraciones o retrasos en el tránsito vehicular. O simplemente caminar por las calles de ese Sur separatista de los años 60s y faltarle el respeto con sus opiniones políticas a las autoridades locales, la mayoría de la raza blanca. Martín Luther King Jr. en efecto fue arrestado en numerosas ocasiones. Eso, le otorgó gratuitamente y honorablemente el título de criminal. Por romper ciertas leyes del orden social de aquella entonces.

«No. Éramos simplemente amigos». Respondió dentro de la patrulla pensando en la cuestión de Martin Luther King Jr., y todavía llorando. «¿De ahora en adelante tendré que decir que tengo récord criminal?» le preguntó al oficial. «Esto no es un crimen, es un delito menor. Si quieres ser honesto cuando se te pregunte, lo puedes decir. Pero no aparecerá como que has cometido un crimen. Todo va a estar bien». El oficial le miraba con atención y comprensión, trataba de ser amigable, amenizaba con conversación su desdicha. Lo que el oficial no entendía, era que por todo el cuerpo de Jorge corría una sensación de delirio, de infamia, de tortura. Corría una horrorosa corriente de imaginación de lo más macabra y que pocas veces le pasaba. Y es que en verdad, él dice que nunca se imaginó que algún día podría ser arrestado. No encajaban esos pensamientos en su mente. Siempre había sido un hombre lleno de imperfecciones, de rarezas, de aberraciones, de morbos, de detalles, de locuras, de aflicciones: pero nunca de delirios de delincuencia o criminales. No veía nunca el por qué él pudiera ser víctima de una bajeza provocada por sí mismo, que lo empujara a ser arrestado por la ley.

Tenía frío, no había tenido tiempo de cubrirse con un saco y era otoño. Había sangre seca en todos lados de sus prendas, en el rostro también. Toda era de la víctima, de Vélez, su ex amigo. En el precinto de policía los meten primero a una celda. Ahí pasan un periodo de cuatro a cinco horas. En el transcurso se toman las huellas dactilares, se toman fotografías de perfil; de frente. Hay tres o dos individuos en una celda. Se les quitan los cordones de los zapatos o los tenis, se pide quitarse el cinturón. Se le despoja de objetos personales, sobre todo teléfonos celulares, llaves, lapiceros o bolígrafos, anillos, collares. Todo lo que pueda semejar o ser usado como arma.

Después de esas horas largas, se les conduce a la corte del condado. Allá, es una fortaleza. Al entrar, se le pide al detenido quitarse los zapatos, sacar todo lo que pueda tener en las bolsas del pantalón. Se le pasa por dos detectores de metal y armas. En todo momento un oficial vestido de civil los escolta sujetándoles la parte trasera del pantalón. Pasan por un retén, ya donde se perciben rejas de celdas más gruesas, más imponentes a la libertad de la imaginación. Otro oficial pasa junto a ellos sujetando un grueso folder color manila con los archivos de los distintos casos y pregunta los nombres de los detenidos, al que responde se le escolta a la «Primera Celda». En esa celda hay aproximadamente veinte detenidos y mide solo veinte pies por doce. No hay donde sentarse. Si alguno de los detenidos se sienta sobre el suelo es probable que a los pocos minutos sufra trastornos de asfixia por la presencia de tantos cuerpos parados alrededor de él. Se tiene que permanecer en una postura o se pierde el lugar. La comodidad de poder recargarse a una pared solo pasa cuando van saliendo los detenidos que mandan a la «Segunda Celda». Pero así como salen unos entran otros y nunca hay comodidad. La palabra «Comodidad» deja de ser parte de la vida durante esos momentos. También llegan mujeres pero obviamente son separadas de los hombres. Y cuando esto ocurre, todos miran, intentan ver de quien se trata; como si las conocieran les chiflan y echan piropos.

En esa primera celda se da uno cuenta de todo lo que puede suceder desde ese primer instante de haber sido arrestado. La claustrofobia tiene que ser soportada. La distinción de los derechos de propiedad son cosa del olvido. El tamaño físico de un detenido se convierte en un obstáculo. Y el sentido del olfato tiene que ser de lo más nulo que uno pueda tener. Sin ese sentido, la vida sería mucho mejor. Se siente inmediatamente el ambiente de carcelero. El que sabe lo que hizo sabe si saldrá pronto. Unas horas. Lo que carcome por dentro es pensar cuantas horas, y si sucederá esa misma tarde, ese día, o hasta la mañana siguiente.

Pasan varias horas, dos quizá, tres. Y se traslada al detenido a la «Segunda Celda». Ahí hay donde sentarse, hay menos presos, un poco más de espacio. En esas celdas es donde van separando por gravedad de delito, por facilidad y probabilidad de salir. Aun para muchos ésta última no es necesariamente la esperanza aunque hayan cometido un delito menor. En esa celda se puede uno sentar bien sobre el suelo. Hay quienes se recuestan. Hay dos bancas de concreto pegadas de la pared. Hay inclusive un teléfono. Jorge dice que lo mejor que pudo hacer fue sentarse y pensar. Quería olvidar donde estaba. Después de que llamó a un amigo y a su padre para pedir que le ayudaran a dar noticia en su empleo, y decir que estaba bien, no volvió a usar el aparato. Se sentó y meditó. ¿Qué había pasado?