A Gabriel Bellomo

1

Quería convertirme en James Stewart.

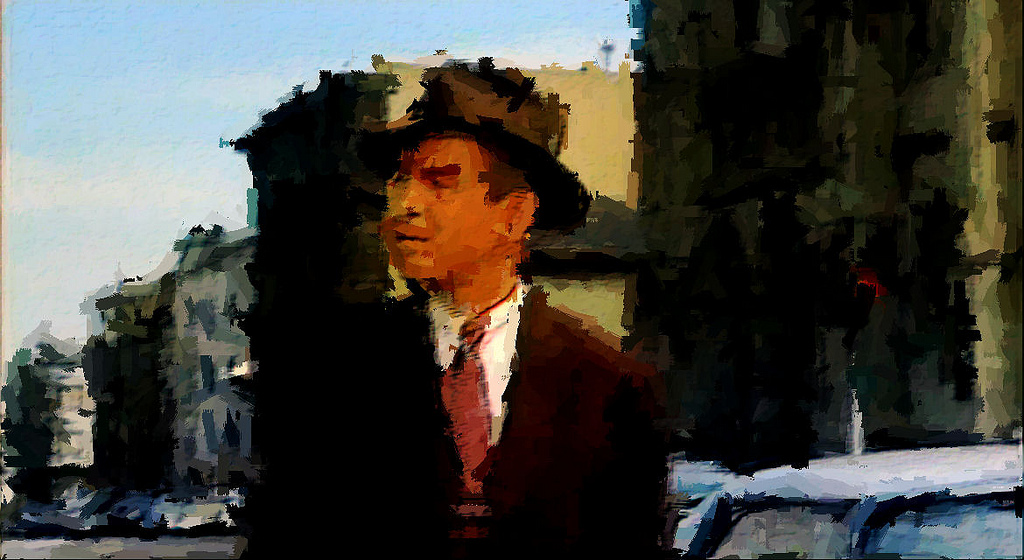

Compré ropa y entré al vestíbulo desvencijado de una tienda pequeña de San Francisco y me puse un pantalón largo y un saco con una camisa lisa, un poco arrugada. En un escaparate del ajetreado Barrio chino vi un sombrero hondo y lo coloqué en mi cabeza. Mi hijo me dijo que parecía un mexicano y con una crueldad inocente se rió, ingenuo y desenfadado. Cerca de City Ligths, la librería de Ferlinghetti, encontré un álbum con fotos de los cincuenta y en esas imágenes sepias, estudié las calles sinuosas y los pasajes inundados de luz. Con un mapa de la ciudad, busqué los espacios incoloros y famosos. Ya sabía que la ciudad tenía las innumerables lomas que definen su perfil y sospechaba que mis visitas se harían en descensos bruscos y con repentinas frenadas. El cielo nuboso, ese cielo de la neblina inconfundible, sería mi custodio permanente.

Todos saben que James Stewart ha muerto. Pero yo hice de cuenta que estaba vivo. Subí al auto con el iPad como GPS. Ese adminículo moderno era mi única ayuda. Mi memoria, perezosa, guardaba los verdes y rojos fotogramas de la película Vértigo: tenía las imágenes del Palacio de la Legión de honor, las olas turquesas del Pacífico airoso, debajo del Golden Gate, la cara de Kim Novak, atribulada, la roja alfombra del restaurante Ernies, las esplendentes paredes blancas del pequeño cementerio de Misión Dolores.

Empecé por Dolores. Cuando crucé la 16 St. descubrí que la antigua misión estaba enclavada en el curioso barrio gay llamado Castro. El barrio, plagado de las banderas multicolores, guardaba muchas muestras del orgullo gay y reproducía en cada esquina la dignidad inconfundible en detalles mínimos y elocuentes. Pensé que no dejaba de ser una paradoja que un barrio gay albergara la Misión Dolores. Los dolores de los gays por ser incorporados a la sociedad no tenían ninguna relación con los dolores de los franciscanos que llegaron a la antigua California a poblar y a evangelizar. ¿O sí?

En la misión había una enorme y beige iglesia barroca y una pequeña capilla. No hizo falta nada para que descubriera que la capilla había sido la locación del primer desvío de Kim Novak en su atribulada carrera hacia el amor. La puerta estaba cerrada y un cartel de metal anunciaba, estrecha, la entrada a los turistas. Yo no era un turista sino un extraño flaneur vestido de una manera sospechosa y ciertamente ridícula, alguien que buscaba las pistas de una película perdida, después de cincuenta y cinco años.

Abrí la puerta. En el interior, un grupo minúsculo de silenciosos concurrentes asistían a un reposo. Alguien golpeaba las teclas sedosas de un órgano de tubos y una lúgubre música inglesa tapaba las paredes de la estrecha sala oscura. Sostuve la puerta de madera y vi, en el fondo, el negro retablo. Vi la cara del verdadero Stewart y vi la cara de Novak entrando por el costado. Tomé una foto sin tener acabada conciencia de que cada detalle de mi peregrinación secular se convertía en un fetiche absurdo.

Caminé unos metros. Hacia el costado del predio, había un profundo pasaje humedecido por el intenso sol que bajaba por las montañas cercanas. Entre los rayos naranjas vi las tumbas dispersas. Era el breve cementerio por el que camina Novak, falsamente desorbitada. Me estremecí.

El cementerio estaba cerrado. No me dejé apabullar. Registré, entre los rombos de la tela metálica, los monumentos grises y desperdigados. Recordé la luz blanquísima que rodeaba las figuras y las comparé con los rayos naranjas del atardecer. Pensé, acaso como una obvia constatación, que los cuerpos se pudren pero las obras de arte permanecen. Observé las tumbas silenciosas y no pude no asociarlas con mi propia muerte.

2

Al día siguiente, tomé la ruta 280, atravesé el tupido y reseco parque Golden Gate y llegué al rojo puente inmortal, el enorme invertebrado de acero.

El auto estaba repleto de gente. Mi esposa y mi hijo iban atrás, riéndose a carcajadas, y mi madre era mi escolta involuntaria.

Bajamos a la obligada área de visión. La inconmensurable masa roja se impuso. Silencioso, extraviado en el éxtasis, busqué, con unos prismáticos viejos, el inesperado y antiguo presidio de Fort point. Bajamos por la ladera en una empinada escalera, escondida en los arbustos secos del otoño. Abajo, la angosta calle que rodea la montaña me llevó a la silueta gris de Novak y al enamorado Scottie. Había dos autos antiguos estacionados, por casualidad.

Scottie Ferguson sigue el auto de Novak. Ella, envuelta en un halo inexplicable, se baja. La luz hiere silenciosamente su cuerpo. Lleva un ramo de flores en la mano como la suicida Carlotta Valdés en la pintura del palacio. Novak contempla, azorada, las ahora lentas aguas turquesas. Se acerca a la orilla breve. Quieta, poseída, falsa, hace unos pasos. Luego se lanza y las aguas la devoran. Scottie corre y se tira y la abraza como antes la habían abrazado las lentas olas turquesas. Scottie la levanta y la inolvidable música de Bernard Hermann repiquetea con alas de violines, melancólica.

Esa música ciega sonaba en mis oídos cuando vi que mi hijo se acercaba a las gruesas cadenas del presidio antiguo. Estaba parado en la corta pared del costado a punto de lanzarse al agua. Mi esposa lanzó un grito desesperado e hizo un movimiento rápido con los brazos. Lo agarró como pudo. Yo pensé que su frustrada caída era un efecto de la película. Mi hijo caería al agua y yo tendría que rescatarlo. Mi esposa fue menos metafórica en la interpretación.

Estuvimos una hora contemplando la mole roja. Después regresamos al hotel. Me acosté y apoyé mi cabeza en la almohada. Pensé en la escena y mi memoria repitió las imágenes como en un caleidoscopio imparable hasta que el sueño me venció.

3

Salimos de San Francisco. Tomé la ruta del regreso y alcancé, voluntarioso, las calles ventosas de Monterey. El aire frío y el sol intenso anunciaban el verano indio, una semana atípica en la zona, un raro calor mayor que el del verano que habíamos dejado atrás.

Atravesados por el hambre, nos metimos en un bar vacío. Mi hijo comió unas doradas y adoradas papas fritas y los demás unos sándwiches picantes, al menor estilo mexicano.

Le pedí a mi mamá que cuidara a mi querido hijo. Con mi esposa nos fuimos a caminar por la escasa costa silenciosa. Vi unos pájaros revolotear, atávicos, indiferentes, en el vacío. Las nubes, inmóviles, dibujaban un curioso corazón blanco en la nada celeste. Era un homenaje a lo que acababa de ocurrir. Mi tía, mi querida tía Marta, se había muerto unos semanas antes, en una tumba sin nombre, lejos de mí, muy lejos de mí. Yo recordaba las imborrables conversaciones sobre arte, música y literatura que habíamos compartido en innumerables tardes pueblerinas. Ella custodiaba y ordenaba una vieja carpeta con recortes de mis escritos publicados en diarios y revistas. Y recogía, como Ariadna, secreta, desconocida, el hilo que une el pasado con el futuro. Con su prematura e inesperada huida hacia la nada, ese hilo se había cortado. La carpeta podía seguir pero el instante en el que ella dejó la carpeta se detuvo para siempre. El futuro era menos una trama que una sombra fría y avara.

Mi tía ha muerto, pensé, y yo y mi esposa caminábamos por la áspera y estrecha costa solariega de Monterey, en medio de las gaviotas que dibujaban el rostro del vacío entre las nubes inocentes y diáfanas.

Pensé eso y mi esposa me tocó el hombro. Me di la vuelta. Recibí un sutil beso en los labios. La suave humedad me estremeció. Ella me besaba y yo le respondía. Ella tenía los ojos cerrados y yo me desvanecía. Ella escondía en el beso las esmeraldas inconfundibles y ubicuas, los ojos verdes que guardan todas las posibilidades del verde, y yo entraba en un breve paraíso.

Inseparables, nos besamos un rato.

Lejos, en la lontananza amarilla y celeste, vi unos toscos árboles recortados. Eran los quietos y secos árboles de la película. O al menos eso supuse.

Kim Novak tiene un pañuelo que vuela, desprolijo, y James Stewart corre, detrás, con su traje imperturbable. Mantienen un diálogo crucial para la trama pero atravesado por líneas triviales y escurridizas. Se besan para siempre, como lo hacen los personajes en la isla de Bioy Casares.

Yo ya me había quitado el ridículo y estudiado atavío que había conseguido en las calles del Barrio chino. Y vi desde lejos la escena: el susurro de las bocas fue un estertor irrefutable.

Mi esposa advirtió la distracción. Pero no dijo nada. Me siguió con las esmeraldas de la cara, insuperables. Yo divisé las siluetas del ayer y pensé que por esas calles de arena y agua, Novak y Stewart se habían besado como nosotros lo habíamos hecho hace unos minutos. El hecho no era casual. Yo había buscado Monterey. Y lo había encontrado.

4

En Santa Bárbara, estacioné en un shopping. Las ventanas eran pequeñas pero hospitalarias: dejaban que las miradas salieran hacia el patio contiguo.

Mientras devoraba un plato de pollo dulce vi una muchacha delgada, blanca, inconfundible. Tenía las cejas gruesas y los ojos verdes furiosos. Caminaba despacio y modulaba las palabras en un inglés susurrante. Era Kim Novak, cuarenta años después. Era Kim Novak y no lo sabía. O lo sabía y miraba como si no lo supiera. Pensé en Hitchcock y en su irrefrenable pasión por las rubias. Pensé que el recorrido afiebrado por San Francisco había quedado abierto e inconcluso y que, inexplicablemente, esta figura lenta y espectral (idéntica a la Novak de la película) era su doble joven y siniestro y que ella cerraba el círculo imaginario, el bello laberinto de Vértigo en mi memoria.

La chica se sentó con unos amigos en la mesa contigua. Pidió un pollo dulce y empezó a deglutir. Ella no vio la película. Ella no sabía quién era Kim Novak. Pero nada de eso quitaba que fuera una réplica viviente, una escultura curiosa y fatal. La joven y desconocida muchacha de Santa Bárbara era la involuntaria doble de Novak así como Jude era la decidida doble de Madeleine.

La miré durante unos minutos, menos por afición que por curiosidad. Y ella se dio cuenta. Me miró sorprendida, como si preguntara por las imposibles razones de mi mirada. Giré mi cabeza hacia la derecha y traté de evitarla.

Ella se rió. Luego se fue.

Mi sueño hitchcockiano se desvaneció.

5

He vuelto a ver Vértigo cien veces.

San Francisco es una música hipnótica en mi memoria.

Este relato pertenece al libro Ciudades escritas (Ed. Eduvim, Córdoba, Argentina, 2015)

Photo Credits: Bill Strain