Yukio Mishima es de esos autores de los que uno oye hablar mucho antes de toparse con alguno de sus libros. En este mundo mórbido, siempre fascinado con la muerte y los detalles de su acontecer, con facilidad se gana la fama antes que la admiración si se comete suicidio. Pero pocos suicidios han ocurrido de manera tan espectacular y enigmática como el de Mishima. La imagen de su cabeza desprendida de su cuerpo en la revista Life causó conmoción. Un nominado al premio Nobel, un genio de la literatura como pocos albergan los siglos, decide lanzarse en una imposible empresa militar sólo para finalizar haciéndose el zeppuku (erróneamente conocido como harakiri). Hay libros, artículos y varias versiones en película sobre este autor dedicados enteramente a intentar arrojar luz sobre su muerte, más que sobre su vida o su obra. Por supuesto, ninguno lo logra, pues es un enigma y permanecerá para siempre como tal.

Más que el momento mismo del zeppuku, a mí me obsesiona el momento en que Mishima se asomó al balcón a intentar pronunciar su discurso final y fue callado a gritos por los militares. Esta imagen lleva en mi mente un título, “La caída del artista”, podría llamarse. Me parece el punto crucial de la tragedia que Mishima forjó con su propia vida. De forma muy parecida y con el mismo título recuerdo imágenes parecidas de otros artistas: Oscar Wilde, vestido de preso, en la plataforma del tren camino a prisión, mientras la muchedumbre se ríe a carcajadas de él; Beethoven en el famoso ensayo de Fidelio, cuando los músicos se rehúsan a seguir tocando dirigidos por un sordo y la gente le grita insultos que él no puede escuchar. Hay algo de belleza detrás de escenas como éstas: me provocan, y cito a Mishima, “un dolor punzante, una pena teñida de nostalgia que me sobrecoge”. Éste es uno de los grandes logros de su obra: es capaz de encontrar las palabras precisas para manifestar los sentimientos más íntimos, más complejos, más desgarradores.

En sus Reflexiones sobre la muerte de Mishima, Henry Miller señala que la tradición japonesa es una en la que “lo estético siempre está perfectamente ensamblado con lo emotivo. Lo horroroso puede ser también bello: lo monstruoso y lo bello no están en conflicto, se complementan como colores primarios hábilmente yuxtapuestos.” Mishima, gran maestro del autoconocimiento, sabía muy bien esto; no en vano eligió para dar apertura a sus Confesiones de una máscara una cita de Dostoyevski que atañe justo a este mismo concepto: “¡La belleza es una cosa terrible y espantosa! Es terrible porque es indeterminada y no hay modo de determinarla porque Dios no ha planteado más que enigmas. Aquí las orillas se tocan, aquí viven juntas todas las contradicciones”.

Coincido con Miller en que los temas centrales de la obra de Mishima son la juventud, la belleza y la muerte. Estos temas pueden ser reducidos a uno: la tragedia. En la obra de Mishima, la construcción de la tragedia es el único camino: así enaltece a sus personajes, así le da sentido a un mundo con el que él estaba en profundo desacuerdo. A veces pudiéramos pensar que la obsesión de Mishima con lo japonés era un tanto forzada y autoimpuesta (Verónica Murguía dijo una vez que era como si un mexicano decidiera súbitamente vestirse a diario con ropa de Fonarte); sin embargo, su obsesión por lo trágico es totalmente genuina, enraizada en sus más profundos recuerdos de infancia, salida de no sé dónde, una de esas obsesiones que podríamos creer que cargamos ya en los genes, que definirán para siempre nuestra vida incluso en contra de nuestra voluntad. El recuerdo de Mishima en Confesiones de una máscara del cargador de estiércol es ilustrativo de este aspecto de su personalidad, donde él dice que al verlo deseó profundamente ser como él con la misma naturalidad con la que otros niños desean ser policías o soldados.

Mishima planeó su propio fin con gran precisión y sin titubeos; albergaba desde siempre lo que Miller llama, “el anhelo romántico de la autoeliminación”. En Caballos desbocados, el personaje Honda escribe una conmovedora carta al joven protagonista Isao que se precipita sin remedio al mismo destino que Mishima elegiría para sí mismo años después. La carta convencería a cualquiera de no cometer el seppuku, de no lanzarse en una empresa imposible, de encontrar otras formas de cambiar el mundo. Honda convencería a cualquiera, menos a Isao, o a Mishima. Toda la obra de este monstruo de la narrativa japonesa es una biografía, un retrato, una extensa confesión de una máscara; él encontró en el lenguaje un camino claro y sin tropiezos para mostrarnos el interior de su mente, aunque la espeluznante imagen que predomine en el común de la gente, en las redes de información, en la memoria del público, sea la de su cabeza en el suelo, como un imponente cuestionamiento del mundo, una refutación absoluta de la modernidad, un contundente pronunciamiento sobre el valor de la vida, de quitarse la vida por propia mano para alcanzar quizás otro tipo de verdad y de belleza en la muerte.

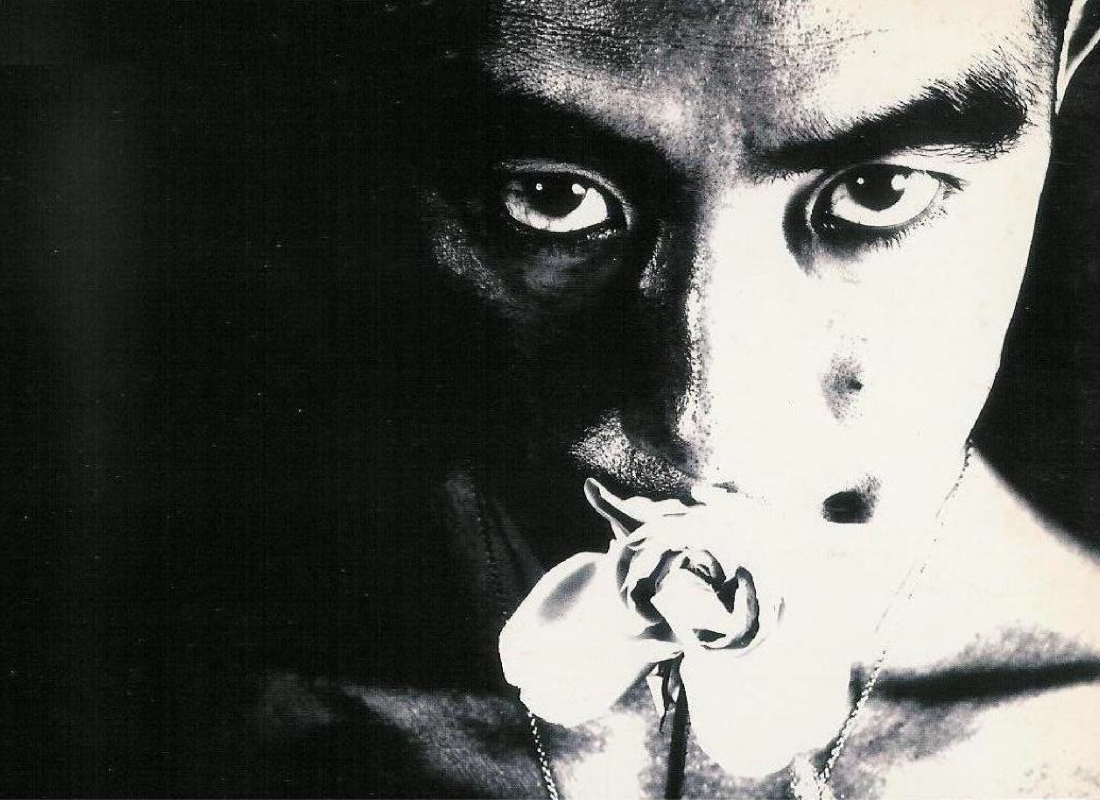

Photo Credits: Dietrich Liao