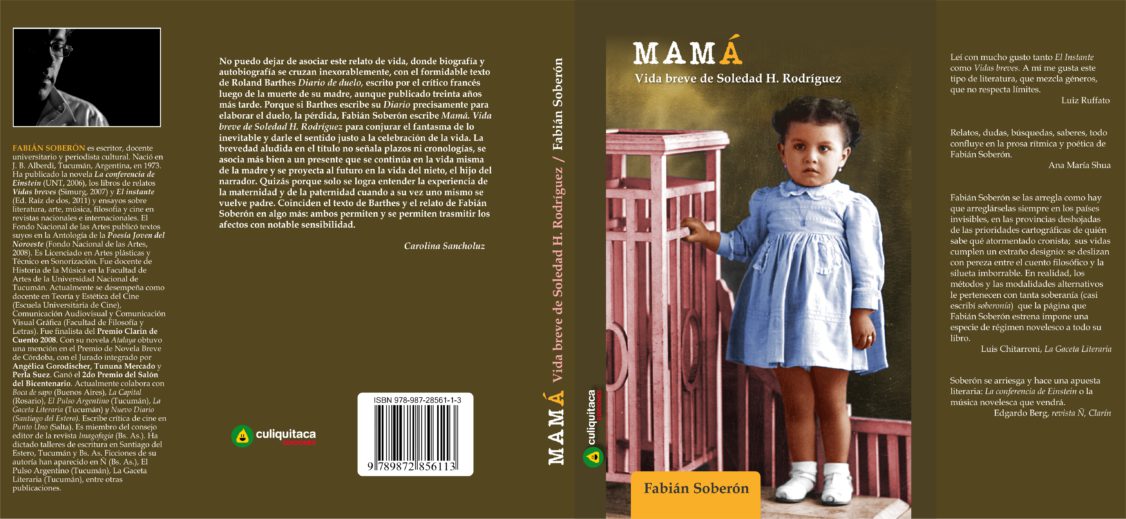

Mamá. Vida breve de Soledad H. Rodríguez

Fabián Soberón

Ed. Culiquitaca

Argentina

La figura de una madre, casi siempre, es como una estrella descomunal cuya luz es tan potente que no nos permite verla, ni apreciarla. Quizá por eso, cada vez que intenté recrear un texto sobre la mía ─para la mía─ no fui más allá de un breve poema en prosa repleto de frases largamente trilladas; y la explicación es simple: hay senderos literarios que no pueden ser transitados con éxito, por más técnica y oficio que se posean. Para triunfar en un territorio así, técnica, oficio, sentimientos y recuerdos deben marchar de la mano con una precisión de relojería. El problema es que existe una tendencia (negro precipicio) a la que resulta difícil no sucumbir: cuando aparecen en escena la técnica y el oficio, los otros elementos se retiran, se opacan, se adormilan; y viceversa. Lo bueno es que cuando se logra sortear estas grandes dificultades (múltiples dificultades), el texto le hace un guiño a la sensibilidad de quien lee, y logra una simpatía que perdurará para siempre.

El Buen escritor es aquel que consigue ordenar palabras desordenadas y construye frases bonitas e historias atrapantes; el Gran escritor es aquel que ordena palabras desordenadas en la mente del lector, para darles un sentido y un significado, como quien enciende una gran fogata en una cueva sombría. Ese es el centro de este libro; un sitio que antes estaba oscuro y ahora se ha iluminado: contar el amor de una madre y cómo es una madre.

Uno de los (tantos) puntos altos de esta obra es la creación de los personajes en líneas tan breves que llama la atención; algo muy curioso: para que un personaje adquiera vida, para que su andar tenga un verdadero latido en la mente del lector, en general se necesita de mucha información, de mucho espacio. Esta es la magia del arte. La figura del padre, sin ser la central, me ha dejado una fuerte impresión: quizá por su nombre (igual al del mío), quizá porque mi padre se fue de una manera similar, quizá porque en algunos aspectos me vi reflejado, tal vez porque lo comprendí; sobre todo porque sé que los que se marchan no lo hacen ─siempre─ por falta de amor, y que muchas veces piensan en un regreso que no se concreta (por causas muy secretas o misteriosas).

Mientras leía he subrayado varias frases, frases que tendrán en mi ─como hombre, como escritor─ su razón de ser (su eco) ahora o dentro de varios años. Por ejemplo: «Estoy seguro de que mi abuela no vio la película italiana (Rosellini). Es curioso que mi madre tampoco la haya visto. Es curioso que la vida de una persona se parezca tanto a algo que no conoce y que no conocerá».

O esta pincelada donde la ausencia nos pellizca los sentidos:

«La infancia se parece a una calle por la que pasé y que ahora no está, a una vereda en la que me detuve y que ahora está borrada, a un árbol que me dio cobijo y que ahora es una sombra de ramas, a una cara que alguna vez miré y que ahora no encuentro».

Y esta otra, que nos deja la certeza de que esa mano materna se alargará para librarnos de cualquier remolino, de cualquier abismo de esta vida tan nuestra, tan de ellas.

«Mi mamá enviaba la caja a donde yo estuviera. Yo la esperaba como la llegada del mesías. Era una caja mediana, de cartón, y era el símbolo de la esperanza. Creo que aún hoy espero esa caja, no por lo que contiene, sino por lo que significa. Es el símbolo de la entrega y de la ayuda perpetua de mi madre. Sin esa caja, sin ese método de perduración de la esperanza, hoy no sería el que soy».

Quienes no coleccionan frases no saben de lo que se pierden. Si el simple coleccionista de estampillas se sienta a contemplarlas, día a día, con una devoción, una ternura y un disfrute que sólo él entiende, imagínense el placer de sentarse ante un puñado de frases que nos enseñan lo poco que podremos entender del mundo. Aunque, también, es injusto destacar un puñado de frases cuando en cada rincón de la obra aparecen situaciones y personajes tan profundos que alcanzamos a ver su psicología, su carácter y hasta su espiritualidad (puede vérselos hablar, caminar, entristecerse, e incluso podemos adivinar en qué posición duermen aunque la obra jamás haga la menor referencia a ello). Algo de esta naturaleza sólo pueden lograrlo aquellos que tienen un profundo poder de observación, y la cualidad de salirse de sí mismos para contemplar a los otros. Este poder tiene tanta importancia a la hora de crear que ─me atrevo a pensar─ separa a los verdaderos artistas de aquellos que no lo son.

Es bueno encontrar espíritus que se detienen a reflexionar sobre lo mismo que nosotros: nuestras madres, la infancia perdida, el olvido, el paso el tiempo, el ya no estar. Logran que ya no nos sintamos tan solos, tan llenos de interrogantes (que para otros, los de escasa sensibilidad, no tendrán sentido). A menudo nos preguntamos, quién es esa mujer que, desde antes que lleguemos al mundo, nos tiene en el centro de sus pensamientos de la mañana a la noche. Quién es esa que se desespera por vernos felices, sin ambicionar de nosotros más que un beso de vez en cuando, quién es esa que se enfrentaría al mundo por vernos sonreír un momento… Nuestra vida, en muchos aspectos, es un interrogante. Libros como éste nos acarician y alivian con algunas respuestas.

Soberón es un escritor sólido, refinado y de enorme talento. Pero creo que estas nobles armas no lo ayudaron tanto a escribir esta obra. Lo ayudó el gran amor que siente por su madre, el pensar en profundidad sobre ese amor, el analizarlo, el recordarlo. Ha logrado que su mirada de niño y de hombre observe a una madre de una manera que todos nosotros deberíamos. Alguien podrá decir que se escribieron y se escribirán muchas obras acerca de una Madre, pero este libro ─asombrosamente─ cuenta cosas de una manera que otros no han contado.