BOGOTÁ: Ir al cementerio central de Bogotá, fue casi como ir a un parque de diversiones, hasta ahora es el parque que más he disfrutado desde que estoy en la capital.

Desde que tengo memoria, casi siempre que he ido a un camposanto la he pasado de maravilla. No quiero ser irrespetuosa, no me hace gracia el dolor ajeno, pero las situaciones que se han presentado cuando visito la ciudad de los muertos casi siempre me han hecho llorar de la risa.

Cuando tenía apenas cinco años de edad murió mi bisabuela Purificación y fue cremada en el cementerio de San Pedro de Medellín, allí fue mi primer encuentro con la muerte. Recuerdo un sin número de riñas familiares que surgieron desde ese acontecimiento a causa de mi mala conducta, pues a aquellos familiares que acababa de conocer, les disgustaba que corriera y riera como loca en ese luctuoso momento en el que se reunían para visitar a una persona que en vida no habían visitado nunca.

Recuerdo con especial cariño a una prima tercera, cuarta, quinta o sexta, que por la época tendría 18 años, cargándome hacia el alto mundo visual de los adultos, estatura que yo nunca alcanzaría, para poder divisar un coqueto cadáver que sacaban de una tumba con sus uñas rojas y cabellos largos. Para mi era una maravilla presenciar tan de cerca a La Flaca y enorgullecerme de ser una pequeña niña sin miedo; años después descubriría que el cabello y las uñas de los muertos no crece, que es un mito, que solo sucede en las películas y en los libros, que solo es una ilusión que sucede por la carne que se retrae, que para que haya crecimiento es necesario que hayan células vivas, y algo después ya no me reiría tan fácilmente de la muerte.

Siendo adolescente, cuando una amiga enterró a su hermano, y de paso su corazón, fui con ella y un grupo de amigos a una especie de cantina cerca de la sala de velación. Recuerdo risas, hablábamos de las cosas de su hermano, algo sobre su armario, recuerdo risas, pero no sé exactamente de qué nos reíamos tanto. La situación no era graciosa, después ella lloró mucho, después vino la resignación; por quien ella hubiera vendido su alma a cualquier religión que lo mantuviera vivo, se había ido y no había remedio.

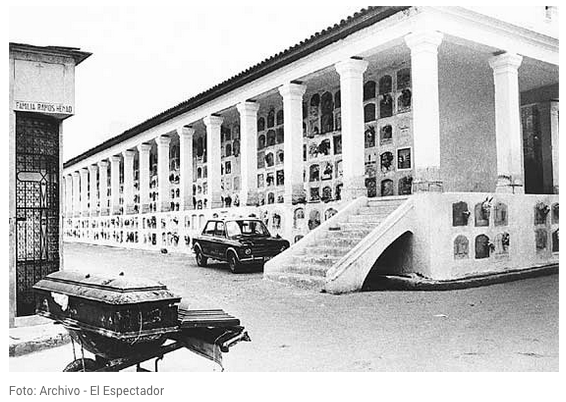

Al cementerio central de Bogotá fui de turista, la familia con la que estaba recorriendo la ciudad sí tenía a un amigo descansando entre las paredes húmedas, como muchos otros, custodiado por palomas que reposaban, una a una en cada columna al frente de las bóvedas.

Reímos a carcajadas, reímos porque nos daba miedo. El cementerio se convirtió en un lugar para despertar historias en las que el pavor nos podía hacer orinar de la risa; de paso, torpes y felices, tumbamos las flores de una pobre alma, nos asustamos de nosotros mismos, reímos aun más, mientras un niño más terrorífico que el de la película El Resplandor montando en su triciclo, caminaba en medio de nosotros llevando un coche con un bebé y para colmo tarareaba una canción. Sólo faltaba que las llantas del coche chirriaran a coro. Nos tragamos las risas cuando llegó a donde estaba su madre, quien nos dirigió una mirada como de quien te quiere muerto.

Una paloma negra nos vigilaba desde uno de los osarios destapados, yacía sin importarle que el sitio estuviera destinado para el reposo de un muerto, otras mensajeras aladas copulaban sin pudor en las columnas y luego comenzó a llover a cántaros, parecía que todo estaba escrito para que nuestra visita al cementerio fuera con todas las de la ley, sin embargo lo más parecido a una niebla tenebrosa esparciéndose por el lugar con el caer de la tarde, fue un olor fuerte a bazuco que colmó los pasillos.

El asombro pronto menguó la risa, al descubrir un gran sequito de personas que hablaban con las estatuas de los mausoleos, haciendo de Leo Kopp un santo, susurrándole al oído, gastándole su oreja dorada, frotando billetes de veinte mil contra la tumba azul de Julio Garavito, aquel que le dio su nombre a un cráter al lado oscuro de la luna, que ahora se había convertido un santo dador; pegando gomitas en los dedos y bocas de las estatuas de dos niños, a los que se les pide prosperidad para los hijos y pagando misas a curas de dudosa procedencia para darle gracias a estos nuevos santos canonizados por las creencias populares.

No sé si la risa y el asombro me acompañen a otras visitas que tenga que hacer al cementerio, no sé si la risa que me acompañó hasta ahora fuera en realidad una reacción nerviosa, una protección contra la realidad, pero creo que si La Flaca es como la pintan y si está pelada hasta los huesos, tiene una sonrisa eterna.