En la Modernidad, las cazas de brujas eran habituales. Su proceso podía involucrar ciertas pruebas jurídicas como la ordalía del agua. Un juicio de dios. Un montón de cristianos hundidos en su pánico moral, rezando para que el agua no reciba el cuerpo de aquel que, liberado del peso de la bondad, pudiera ser llevado por el viento de la injusticia. Así, hundirse indicaba inocencia.

En la Pu Lof Cushamen, el 1 de agosto, se respira frío. Mucho frío. Capa sobre capa de ropas para soportarlo. Y nada indica que escudarse del frío podría significar un lastre vital. Que habrá que correr, escapar. Sortear balas de plomo. Decidir si saltar o no al vacío. Habrá que temblar. Habrá que querer escapar de ese estado, el que te obliga a elegir: temblar del lado de las balas o franquear la orilla de un río hermoso e implacable.

¿Acaso sabe todo brujo que al hundirse prueba su inocencia?

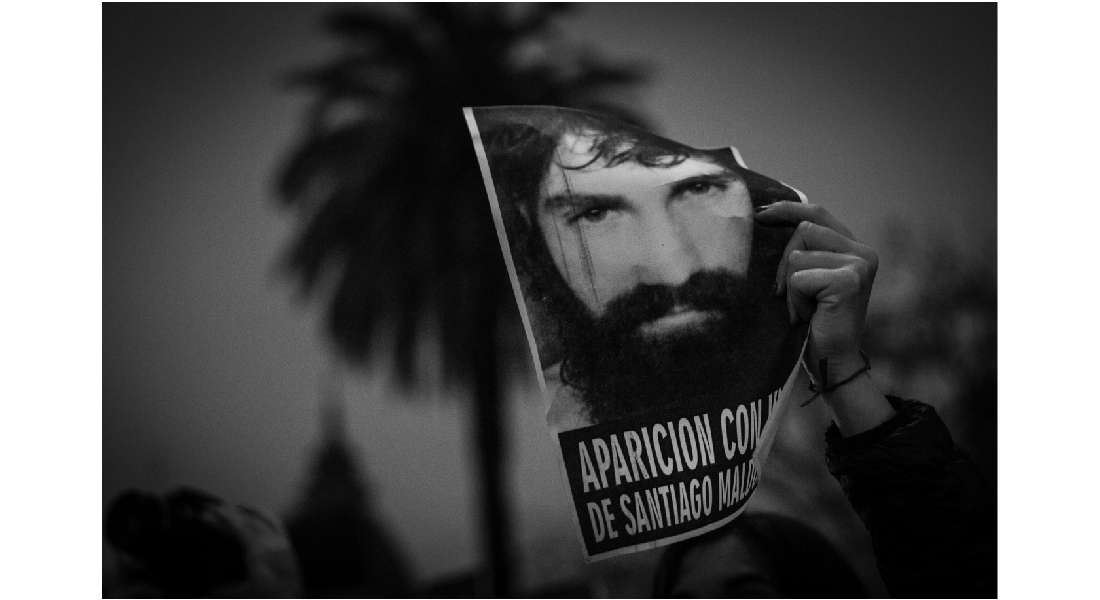

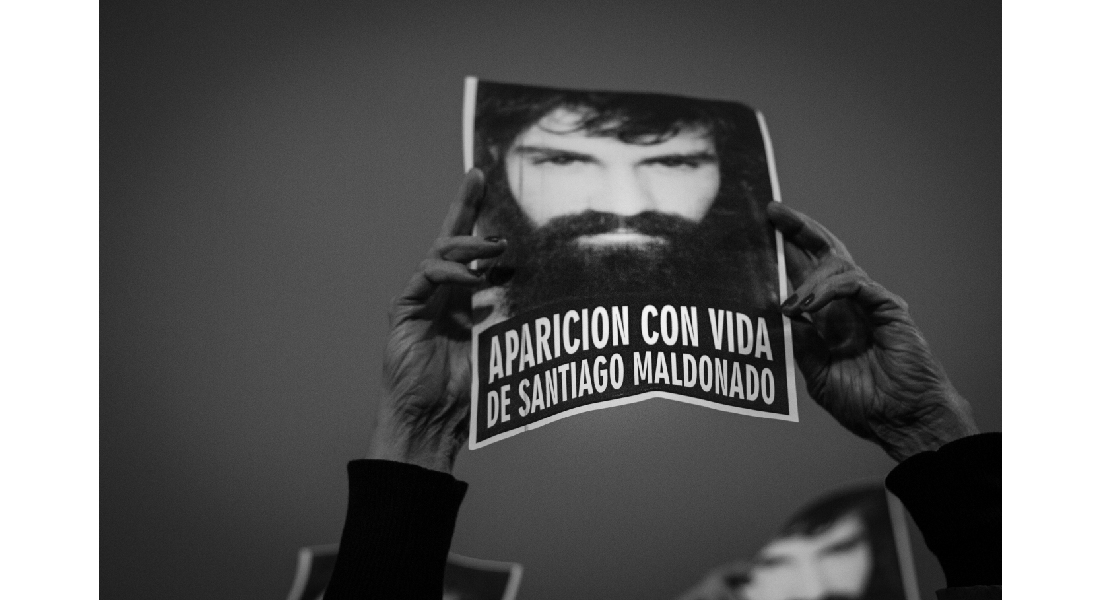

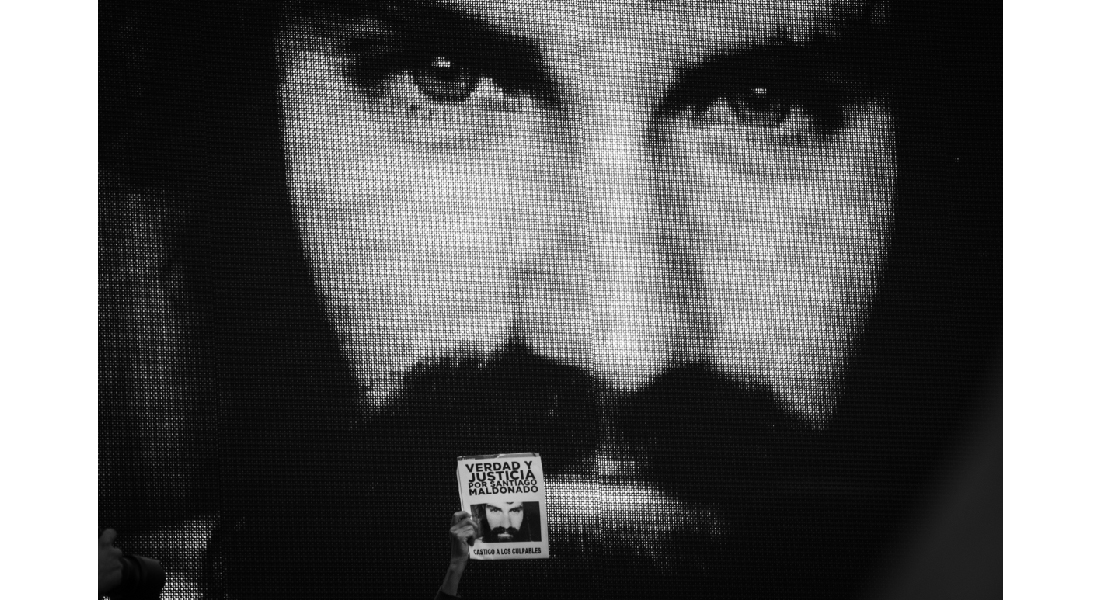

A las puertas de la morgue judicial, en una placa en una baldosa triste, se lee que cientos de militantes populares se quedaron sin justicia a raíz del encubrimiento de forenses y jueces. Y ahora nos invade el temor de que eso vuelva a pasar. Es que después de que el infierno mediático nos diera vuelta, en menos de ochenta días, el cuerpo del brujo apareció.

Lo entrañamos. Llevamos el peso de sus ropas mojadas y, todo menos ajeno, sabemos que no lo vamos a extrañar. Porque somos muchos, tantas, que nuestros pasos constantes pueden borrar cualquier mensaje de una baldosa triste.

Texto por Guido Bellomo, Fotos por Valentina Bellomo