Se ve pasar la vida como a “las nubes que pasan, las maravillosas nubes”, se la ve sucumbir al tiempo en una gentil debacle que sólo contiene la memoria. Y a la gente se la ve, al fondo de un surco o una cicatriz, al final de una lágrima y en el borde de un vaso, se la ve en el incienso que se eleva en el réquiem o con la lentitud acuática de las algas en una pecera, allá afuera, mientras de la ventana hacia adentro estalla el cosmos o se quema la comida. A Juancito nadie lo vio, y es justo decir que así fue cómo escribió él mismo su epitafio. Era un hombre de camino y silencio.

Juancito, que llevaba el diario a toda la barriada y hacía favores, que hablaba siempre de buena fe y se sorprendía con la necedad hasta de las puteadas, que brindaba tímido y, sin embargo, no perdía una coma de la elocuencia de sus años, los años dorados del país o al menos los de su propia patria; la amplia sonrisa de la virtud.

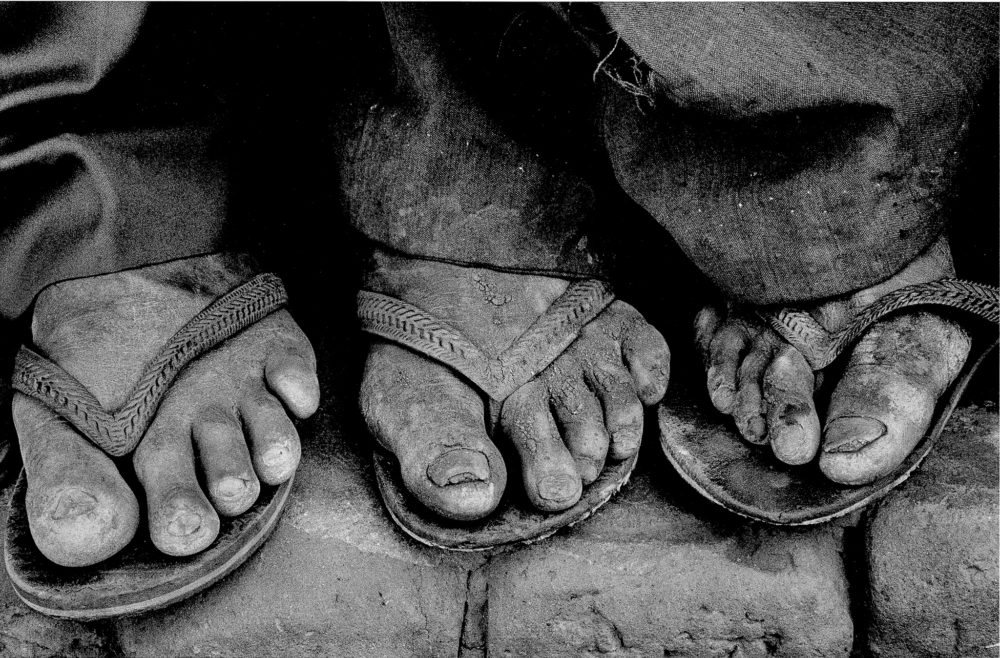

Todo el tiempo llegaba a visitarnos con algo para compartir, y, de vuelta, le daba un resumen completamente afectado de las noticias para las cuales tuve paciencia. Era eso lo que Juancito nos decía todo el tiempo: ya no hay nada nuevo por qué preocuparse; más allá de la originalidad con que se pone el escándalo de la vida contemporánea que a él, como a la muchedumbre que abre el bar, poco o nada le gustaba. En su defensa, no puedo decir que el tiempo había decolorado la pintura de sus años hasta diluirla en la habitual desilusión, en la entrega agónica que algunos viejos predican o simplemente arrastran como a su propia, deformada sombra. A su virtud debo agregar que él, negándose a entender, tocaba sin apego eso que lo rodeaba y por lo que pasaba como el canto de los pájaros. La pétrea figura y su ropa-arquitectura-fortín-y-desastre se sumaba con ánimo marino al cemento, tan como la espuma colgándose a las nubes en las mañanas litorales, donde los viejos suelen fundirse al sol y las noticias al silencio que a él nunca le cupo en el semblante.

Pocas palabras, acaso las justas, sabía poner en la barra; poco dolor en el pulso, poca zozobra en los años.

Había vivido los años lindos, como él decía. Se casó a los 40, cuando trabajaba de supervisor en la telefónica y gozaba de la vida con todo el vigor de su juventud. Después, como muchos, como el siglo y sus bamboleos, hizo muchas otras cosas hasta jubilarse. Entonces se lo empezó a comer -primero- la desesperación del ver el día desteñirse en las ventanas de su departamento, y -después- de cómo se venía la mano con los precios, la deuda y toda la convulsión que reventó para el 2001. De ahí que no paró más: a las cinco lo del diario, de lado a lado del barrio, y algunos mandados intermitentes que la gente le pedía de buena fe y él cumplía sin problema. Era, en la ciudad, otra sombra deformándose en los zaguanes y esquinas, alargándose en la mañana porteña; otra mirada oculta en la bufanda.

Solía llegar a eso de las ocho a visitar y tomarse su medio vino, un poco de soda para cortar el gusto -tan fuerte que pega cuando uno anda recién pensando en el desayuno- me decía de alguna manera mientras me tendía las facturas que, vaya uno a saber cómo, consiguió y me traía de regalo para que no me faltara algo de comer.

Una vez lo vimos afligido y esquivo; medio gruñón nos pidió una copa completa y ahí le preguntamos qué le pasaba. Yo recién había empezado en el bar y todo me parecía un espectáculo al que nunca estaba invitado y para el que siempre imaginaba una respuesta; cosas que uno hace para ganarse el puesto mientras, día con día, los clientes le van sacando a uno la ficha para ver si da o no el pellejo, sobre todo en el boliche. Me miró y sin mediar protocolo me dice: “¿Sabés hace cuánto que no duermo?”, y largó una queja de aquellas en las que nadie se salva, cadencia y ritmo en cada puteada, articulada hasta la última coma y terminada en un suspiro. Nunca lo vi tan abatido. Le recomendé de vuelta unos yuyos de melisa para llamar al sueño y le di todo el rezo de farmacia de la abuela que llevaba en la memoria, haciendo propaganda de algo que de hecho ni siquiera tomo cuando no puedo dormir (porque escribo o leo o miro el techo decidiendo entre lo primero y lo segundo y se me junta la noche con el día) y, como si estuviera viendo a mi abuelo, le regalé algunos y le indiqué cómo prepararlos. A partir de entonces, no dejó de venir con algún regalo, una revista vieja o algo que alimentara mi curiosidad de recién llegado, un pastelito que alimentara mi apaleado corazón, hinchado de tantas impresiones, tantas noches incompletas, tantos días uno tras de otro, detrás del mostrador o persiguiendo la vida.

¡Juancito, el viejo roble cuya fuerza y lentitud era esperada en todas las esquinas cercanas a Primera Junta! Fue, quizá desde siempre, uno de los pocos habitués por los que todo el mundo preguntaba con cierta preocupación, por los que uno se alegra de ver ahí, medio abatido pero satisfecho, disfrutando de su medio vino; parroquiano por el que se guarda silencio y hasta se baja el volumen del televisor, porque cada segundo de contento es también su espacio de conquista, en la edad donde los días se cuentan en contra.

Por eso nadie se extrañó cuando andaba taciturno y hablaba poco, si habitualmente hablaba lo justo. Tampoco les extrañó que no apareciera porque solía discutir con su amigo, el Ingeniero y, de vez en cuando -como todos- se iba del bar dando una puteada y un portazo y se perdía dos, tres semanas, aunque no dejaba de saludar a Carlitos desde la puerta. Y cuando dejó de venir lo achacaron a la última discusión con el Ingeniero, o a que su señora se había ido a ver a los parientes a Formosa y nunca nadie pensó que, en realidad, palmaba con la lentitud de sus pasos.

Hasta que un día llegaron las noticias al bar: en una parada de bus, entre el trabajo y su casa, con signos de haber sufrido -en calma- hasta el último suspiro en soledad, fue encontrado por alguien que pasaba. La noticia saltó de ahí a la policía, a los servicios de emergencia y el Servicio Médico Legal. Días más tarde, extrañado por las pocas noticias de su madre (Juancito solía contar las noticias que su esposa le transmitía desde Formosa), el hijo llamó a la casa y comenzó la búsqueda, terminando cinco días más tarde en la morgue.

Todavía hoy, tres años después, alguien lo recuerda brindando en el vacío. Todavía hoy, el diario llega más tarde a su destino, según algunos vecinos. Todavía hoy, el Ingeniero habla menos de la mitad de lo que solía, si acaso sigue brindando mientras mira su diario como esperando a alguien que le responda, hasta cuándo la vida lo tendrá en la sala de espera.

Buenos Aires, agosto 2016.

Photo credits: 22/01/2013 – DOM – Diário Oficial do Município